2019年08月29日

独断による傑作ナイフ選 ~其の3~

皆様こんにちは、まろ(仮)です。

独断による傑作ナイフ選第三回は、2000年代に購入した国産ナイフです。

一つ目は

G.SAKAI 「FUJI №1」です。

世界的カスタムナイフメーカー(個人でナイフの製作・販売を行う人)、

北野勝巳(きたの かつみ)氏デザインの「KITANO EDGE」

(刃の表と裏で形状が異なる独特な研磨)と、

日立金属の粉末鋼「ZDP-189」を心材にした三層鋼(北野氏の指定)は、

「従来のナイフとは一味違う(良くも悪くも)」と思わせてくれました。

↑ この写真の面はフラットグラインドにロールドエッジ

(平面とR面の組み合わせ)

↑この面はフラットな二段刃付けです

↑ ロールドエッジ側拡大

品名 「FUJI」の由来はネイルマーク(爪掛け溝)の上の突起だとか

(そう云えばネイルマークが宝永火口に見えてくる?)

友人HIROさんは「邪魔!」って削ってましたけど(爆笑)。

↑二段フラット側拡大(変なモノ映ってても気にしない事)

ZDP-189は熱処理後硬度がHRC67と、「一般で売られてる刃物鋼では最も硬い部類」に

属し、硬さに惹かれて購入した砥ぎ初心者達を大いに泣かせたとか・・・。

続いては

同じく関市の「MOKI」社のフォールディングナイフ

品名は失念しましたが、「アマランス」や「ブロッサム」と同じグループの様です。

「MOKI」といえば「丁寧な作り」が一番の売り、

隙間無く嵌め込まれた貝殻は三種類(鮑・白蝶貝・黒蝶貝)。

光の加減で表情が変わります。

ミラーフィニッシュのブレード材は「V金10号」、最近は「VG-10」と呼ぶ事が多い様です。

硬度はHRCで「60~61」、所謂「長切れする」鋼材です。

因みに私はデスクナイフに使っています。

開閉のスムースさは「(量産品としては)並ぶもの無し」と断言できるレベル

カタログをご覧になった多くの方は「高い!」と敬遠されるでしょうが、

「技術の国」の一ジャンルとして誇れる製品だと思います。

今回は此処まで、お付き合い頂きありがとうございました。

それではまた、まろ(仮)でした。

2019年08月20日

独断による傑作ナイフ選 ~其の2~

傑作ナイフ選第二回は90年代に購入したナイフから

キーワード(?)は「V」でしょうか。

一つ目は

80年代(70年代末?)発売の「COLD STEEL」(以下CS社)「Trail Master」

過激なデモ映像をご覧になった方もあるかも知れません。

今は無き「carbon V(five) steel 」長く切れる「硬さ」と、折れ、欠けし難い「靭性」、

これで錆びなきゃ言う事無しなんだけど残念ながら良く錆びます。

友人達三人で一本づつ購入しましたが、側面のツールマーク(研削痕)が目立ち、

結局三名共自分で研磨し直しましたとさ(笑)。

刃長(《キリオン=鍔に相当する金具》から先端まで)は9.5インチ(約240mm)。

屋内で見ると大きいけど野外だとそうは見えない不思議。

ハンドル材はクラトン、見かけは安っぽいけど握り易く滑り難い(実用重視か?)。

シース(sheath=鞘)は薄っぺらい端革を重ねて縫製したような造り、

購入後一年と経たずに波打ってくれやがりました(刃は入るので放置)。

CS社は自社工場を持たないブランドなので、製品はすべてOEMにより供給されています。

「トレマス」は、「カミラス社(米)」が製造していましたが、今世紀初頭に廃業した為、

「carbon V」は絶版となりました(メーカー・鋼材を変更して現在も製造)。

個人的には「carbon V あってのCS社だ」と思っているので、

今後同社の製品を購入することはないでしょう、多分。

続いてもう一つは

「VICTORINOX Camper」です。

世代、アウトドア歴によっては「OPINEL」より普及率が高いブランドではないでしょうか?

「量産品としては世界一ムラが少ない」ナイフメーカーだと思います。

一時期キーホルダーにしていたのでハンドルはボロボロ(笑)、

20年以上連れ歩いてますしね。

大小二枚のブレードに鋸・栓抜き・缶切り・リーマー・コルク抜き

フラットな薄手のメインブレード、良く切れるけど出番は少な目、

だってライバル多過ぎるんですもの(笑)。

サブブレードは細かい作業用(とげ抜き等)に

「最大瞬間鋭利さ三傑(当家比)」に入る片エッジに砥いであります。

刃物鋼としては軟らかい部類(鋼材について配合等は非公開です)

なので鋭利さは長続きしませんが・・・。

同社のナイフは本国と輸出先で品名が違ったりして、「Camper」も気付けば

カタログから姿を消していました。

尤も、集めようとか思ったらキリがありませんけどね。

次回は2000年代に購入した「傑作」をご紹介致します。

今回もお付き合い頂き有り難うございました。

それではまた、まろ(仮)でした。

2019年08月13日

独断による傑作ナイフ選 ~其の1~

皆様こんばんは、まろ(仮)です。残暑お見舞い申し上げます。

今回より「手持ちの中で傑作だと思っているナイフ」をご紹介します。

初回は最も付き合いの長い80年代の製品、キーワードは「G」です。

↑ 「Gerber Folding SportmanⅡ(通称FS-Ⅱ)」

真鍮製のハンドルに組み合わされるブレードは鋼材440Cのトレーリングポイント

フラットグラインドの断面形状とも相俟って使い心地良好。

(少数乍らドロップポイント、或いは「V-Steel」という鋼材違いのモデルがあります)

現代のナイフと比べれば「重量級(200g程)」ですが、

折り畳みナイフは「ある程度掌に重さがあった方が使い易い」と思います。

↑ Old Gerberと云えば「開閉の途中で一度止まる」設計

安全性に寄与していますが、他社製品で見掛けるのは希(特許絡みか?)。

1987年に創業者一族から「FISKARS」に商標権が売却された後、

「採算性が低い」として多くのモデルが生産終了になりました。

結果として「オールドガーバー伝説」が誕生するので皮肉なものです。

もう一つ取り上げるのが

G・SAKAI 「New Folding Hunter(略称NFH)」です。

前述Gerber社の商標権売却以前に同名のナイフをOEM(鋼材は440C)で

生産していました(少数な為中古市場でも高価)が、

鋼材をATS-34(日立金属製、154CMと並び初めて硬度HRC60を超えたステンレス刃物鋼)

に変更し自社ブランドで発売したところ大ヒット。

Gerber社の「Silver Knight」シリーズをOEM供給した技術と、

「現代ナイフの父」R・W・Loveless 氏が絶賛した鋼材の組み合わせが

同社を「Seki-Japanの一角を担うブランド」に押し上げました。

サイズバリエーションは「S・M・L」の三種類(私のはL)、

ハンドル材もあれこれ(写真は紫檀=ローズウッド)選べます。

個人的にはホローグラインド(側面が凹型)は好まないんですが、

これだけは例外です(近年フラットグラインドに変更、マジ欲しいです)。

20年以上扱き使ったので随分減りましたがまだまだ現役

これからもお世話になるだろう傑作ナイフです。

お付き合い頂き有り難うございました、それではまた。

まろ(仮)でした。

2019年07月21日

簡単(?)シャープニング 2

皆様こんにちは、まろ(仮)です。

昨日の続き「砥石を用いない刃物砥ぎ-研磨フィルム編-」です。

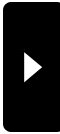

今回の道具がこちら

↑ 卓上カッティングボード(約130×130×30mm)と

似たようなサイズの2mm厚ゴムシート

板の上にゴムシートを重ね、研磨フィルムを乗せます

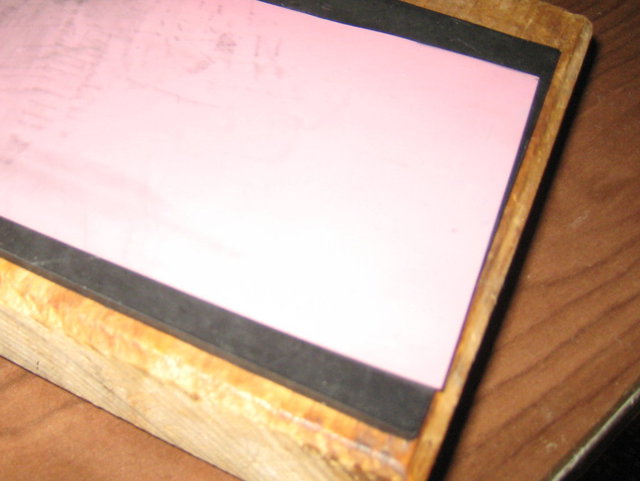

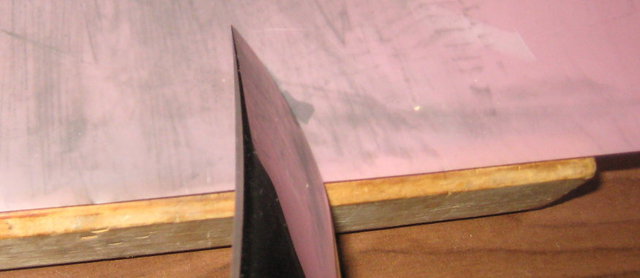

後は普通に(砥石で研ぐ様に)小刃を研ぎます

移動の方向は峰(右)向きです

使用したナイフは「OPINEL#12 INOX」(手近にあったから)です

刃先のカーブに掛かってきたら

手首を「カーブがフィルム面から外れない様に」上げてポイント(刃先)迄砥ぎます

反対面も同様に(進行方向が変わります)

革砥でのストロッピングに近いかも?

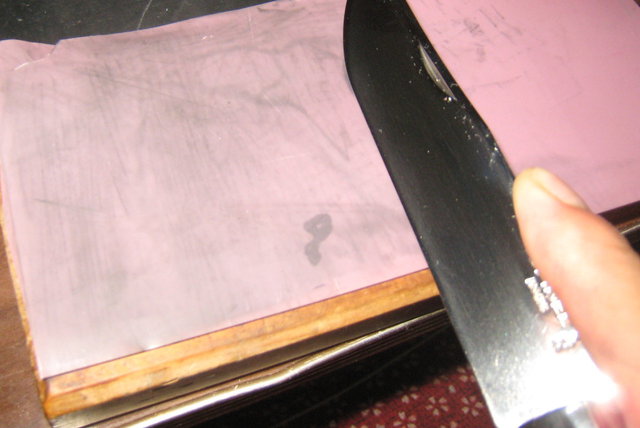

↑ 砥ぎ上がり写真其の1

↑ 砥ぎ上がり写真其の2

編集中に気付いたんですが「紅茶染め」してあるヤツの方が見易いかも?

することは砥石でも研磨フィルムでも大差ありませんが

敢えての「机の上で砥ぐ」方法の紹介でした。

今回は使用しませんでしたが、フィルムに水(油)を一滴たらすだけで

仕上がりの違いがあります(だから沼から出たくない)。

今回もお付き合い頂き有り難うございました。

それではまた、まろ(仮)でした。

2019年07月20日

簡単(?)シャープニング

たまには刃物ヲタらしい記事でも書きましょうかね。

刃物を実用する以上避けては通れない「砥ぎ」についてです。

皆様はアウトドアでどんな刃物を使い、どう砥いでおられますか?

私は基本「セラミック砥石で水砥ぎ」ですが、

今回はそれ以外の方法をご紹介します。

↑ 当家で出番の多いシャプトン中粗(左)と中仕上げ(右)、「黒幕」ではなく木台付き「Mシリーズ」

大抵の砥ぎはこれで済みます(仕上げ・超仕上げも所有してますが)。

勿論今回の出番は此処だけです(笑)。

↑ 今回用いる道具、「耐水ペーパー各種」と「研磨フィルム各種」、

そして(そこそこ平面の出た)板と2mm厚ゴムシート

シンクに砥ぎ台をセット(本来はシャプトン用に作ってありますが、概ね平らになっています)

そこに2mm厚のゴムシートを乗せ(濡れているのは理由あっての事)

耐水ペーパーを重ねます(濡らしたのは滑り止めの為)

まず手斧をロールドエッジ(凸面小刃)に砥いでみましょう。

グラインダーで平らに砥いである小刃を凸面にします

「ペーパーの上を滑らせながらムラ無く当たる」様に

刃を動かすと、「出っ張った部分がより削れて」

↑表 ↓裏

「鋭利さと頑丈さを兼ね備えたエッジ」が力加減次第で得られます

「弾性のあるゴムシート」の存在で「多少の角度の狂い」は吸収されるので、

不慣れな方でも「それなり」に砥げるのではないかと思います。

勿論「平たい砥石を使い慣れている方」には及ばないかとは思いますが。

基本的に「砥ぎ」とは「使用者の要求する鋭さ」を実現する行為なので

第三者がとやかく言うべきものではないと承知しては居ります。

その為、研磨剤の粒度(番手)に関する記述は敢えて避けました(次回の記事も)。

(ご要望があれば別途記述致します)

次回は「研磨フィルムでナイフを研ぐ」をお送りする予定です。

それではまた、まろ(仮)でした。

2019年06月17日

梅雨の晴れ間のお約束

皆様こんにちは、まろ(仮)です。

梅雨入り後久々の好天なのでしまいっ放しだったナイフ(一部ですが)を引っ張り出します。

高温多湿の季節になる前にコンディションのチェックを行う為です。

炭素鋼(及び低Cr合金鋼)の錆びと、皮革製シース(鞘/折り畳みナイフの入れ物はケース)

のカビの有無を確認(勿論あったら除去)します。

皮革製シースにナイフを入れっ放しにすると錆びのリスクが増しますが、

使用頻度の高いナイフでは覚えが無いです(あくまで個人の経験)。

↑ 空になってるシースの相方はステンレス鋼だと思って下さい。

↑ COLD STEEL 社 「Trail Master -Carbon V(Five)Steel-」 20年程前に購入

良く切れるけど良く錆びる、革シースは雑な造り。

↑ 故・田中一之氏作ワンピース+スタッグハンドル

鋼材は武生のクラッド(炭素鋼をステンレスで挟んである利器材)

作者のご子息はあの「ゴスロリ包丁」を作った方

↑ M.Carter氏のネックナイフ(改) 鋼材は田中氏のナイフと同じ

「無敵」の刻印はエントリーグレード 「何処が(改)なのか」はいずれ

↑ ナイフビルダー(メーカー)加藤伸一氏がブレードを製作したナイフ

工具鋼(JIS/SK)製で「日本刀と同じ方法(土置き)で焼き入れした」そうです

↑ 「硬軟の差」が色の違いとして現れています(ケースハードゥン状)。

一度錆びさせたので磨いて「紅茶染め」したら模様が出ました(現在は蜜蝋塗布にて保護)。

幸い「錆び」、「カビ」が発生している物はありませんでした。

(放置期間が長いナイフもあったので一安心です)

お付き合い頂き有り難うございました、それではまた。

2019年05月30日

刃物は人を殺さない (写真なし)

皆様今晩は、まろ(仮)です。

記事にすべきか迷いましたが黙っていても良いことはないと判断しました。

先日川崎市で痛ましい事件が発生しました、ご存知ない方はおられないと思います。

集団登校の集合場所に「刃物を持った人物が現れ、十数名を殺傷し、自らも命を絶った」事件です。

何の罪も無く、抵抗も出来ない幼い子供達に一方的に兇刃を振るった挙句自死した犯人には憤りが尽きません。

犯人が何に悩み何故凶行に及んだかは判りませんが、

弱者を巻き込むんじゃねえよ!! っつうか犯罪に刃物使うな!!!

「秋葉原の事件」でもそうでしたが、

お前が手にした刃物は「人を助ける道具」であって「傷付ける」道具じゃねぇ!!!

怒りで爆発しそうです。

NRA(全米ライフル協会)は、「銃は人を殺さない(殺人に銃を用いる人が居るだけだ)」

と主張していますが、同意せざるをえません(NRA好きじゃないんですが)。

異論をお持ちの方も多いでしょうが、「道具はユーザーに従う物だ」と私は思っています。

楽しい話で無くて御免なさい、でも言わずにはいられなかったんです。

ではまた、まろ(仮)でした。

2019年05月21日

「伝説のブレード」のキットナイフ? -Old Gerber(刃だけ)- 2(終)

皆様こんばんは、まろ(仮)です

縁あって我が家にやって来た「Old Gerber HS(通称ハイス)ブレード」。

組み立てる前に加工を何箇所か

1)タング(中茎)を延長してブレードの露出部を長くする(4mm程)

2)ハンドル下部前端をカット

3)2でカットした前面に合う様ヒルト(金具)を曲げる

曲げる前の金具、右側に薄っすら「(BY) GERBER」の刻印が残っています。

溶接で延長したタング、今回もYOSI君に手(と工房)を借りました、いつも有り難う。

刃(エッジ)は全くの未加工ですが、めっき部保護の為テープを巻きます。

ハンドル(タング溝延長&カット済み)を合わせてピン穴開け。

ここでYOSI君から提案、 「延長したタングの後端に隠しピン入れたら?」

即採用となりました。

二液式接着剤でハンドルを貼り合わせ(ピンも通しておきます)、

接着剤が硬化したらピンをかしめて出っ張りを削り取ります。

後は握り具合を確かめながらハンドル(キャンバスマイカルタ製)を削り、

小刃を研いで完成、用途はキャンプでの肉用包丁(狩猟はしないので)です。

サイズ比較にオピネル#12(野菜用)と並べてみました。

キャンプ用に限らずキッチンにも欲しくなります、「流石キッチンナイフから始まったメーカー」。

「シース(sheath=鞘)どうしようかな?」と考えつつ3年余、未だ紙(仮)鞘のまま(笑)。

今回はここまで、お付き合い頂き有り難うございました。

2019年05月21日

「伝説のブレード」のキットナイフ? ーOld Gerber(刃だけ)ー 1

皆様こんばんは、まろ(仮)です。

東海在住の刃物ヲタが若かった頃、毎年楽しみにしていたイベント「関市(岐阜県)刃物まつり」。

浮世の柵に足が遠のいていた2015年、凡そ10年振りに行きました。

「関アウトドアズナイフショー」や露店巡りもそこそこに向かったのは「G.SAKAI」。

昔、「気になるもの」があったのです。

「まぁ10年以上も経ちゃ売り切れてるだろうな」と思いつつ、工場前にあるテントへ。

毎年ここでは「ジャンクセール」が行われているのです。

群がる人を掻き分けセールのテーブルへ・・・、

「あった!マジかよ、ああっ女神様っっ!!・・・(狂喜乱舞)」

手に入れたのは「Gerber Shorty」のブレードとヒルト(金具)。

米国ガーバー社の商標権売却(1987年)以前の品、所謂「Old Gerber HS」です。

HSとは「ハイスピード(ツールスチール)」で、鉄工ドリルや旋盤のバイトに用いられ、

同社はこれに分厚い「無孔質クロムめっき」を施してナイフの材料としました。

故、大藪春彦氏や所ジョージさんが絶賛した「伝説」そのものです。

とはいってもめっき不良(傷)でジャンクセールに出てたんですけどね、

どうせ実用ナイフにするので細かい傷など気になりません。

確認したいことがあるので社員の方を探すと丁度社長さん発見。

私「すいません、これのタング延長したいんですが、普通に溶接して大丈夫ですか?」

社長「短時間で済ませば(過熱しないように)大丈夫だよ、折角だしハンドルも持って行きな」

「ブレード(ヒルト付き)だけ」の筈が「キットナイフ」となりました、有り難や。

かくして我が家にやってきた「Old Gerber(刃だけ)キットナイフ」、

G.SAKAIで組み立てた正規品は「ファスナーズインターナショナル」社が販売したと記憶。

次回で組み立てますが、へそ曲がりなので「素組み」は致しません。

文章ばかり長くなりました、何卒ご容赦を。

それではまたお付き合い下さいませ。

2019年05月19日

で、実のところ・・・? オピネル雑感(写真無し)

こんにちは、まろ(仮)です。

前回まで6回に亘って「オピネル改造の記録」を掲載してまいりましたが、四日間で400名様に迫るPV に正直戸惑っております。

オピネルって本当に人気あるんですね。

反面、「オリジナリティーより使用感向上の為の改造」を扱った記事であることを考えると、

「ひょっとして、皆さんお手持ちのオピネルに満足されてないのかな?」などとも思ってしまいます。

勿論私は「不満があるから改造する」んですけどね(「オピネルだけがナイフじゃないよ」と言いながら)。

そう思いながらも結局使ってしまうのがオピネルのナイフなんですよね(笑)

全くの与太話にお付き合い頂き有り難うございました。