2020年11月15日

「眩い明るさ」の対価 ~HK500近況~

皆様こんばんは、まろ(仮)です。

立冬も過ぎ、愈々本格的キャンプシーズンという方もいらっしゃるでしょう。

そんな「秋の夜長」の必需品(本当かよ?)、加圧系ケロシンランタンの雄、

「PETROMAX HK500」の近況です。

例によって頗る付きの偏った話ですので興味の無い方はスルー願います。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

「密なキャンプ場」では近所迷惑にすらなる公称500CP(400W相当)。

私の場合は仲間の私有地での使用、しかも共用する四阿の照明なので

「明る過ぎ」などということは先ず無い。

故に「より明るく」を目指し、「規定値より吸気量を増し、色温度を高める」

という手法を用いてきた。

当然、「部品の寿命に影響するだろうな」と思いつつ。

↑ PETROMAX HK500(左)とColeman 639C700(右)

空燃比がプア(poor 空気>燃料)寄りのHK500の光は青白い

(色温度が高い)

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

P社製(或いはコピー)品のトラブルとして「ノズル、チェンバーの緩み

(脱落)」が知られている。

高温で膨張したチェンバーが冷えても完全には元通りにならず、

徐々に広がっていくことで起こる様だ。

おそらく「内外が均一には冷えない」のが原因だろう。

「ノズル、チェンバー、ミキシングチューブを針金(銅線等)で

結ぶ」という対症療法が知られている(私も実行中)が、

自ずと限度はある。

↑ 私のHK500のノズル周り

高温の為かマントルは大抵二日目には破損する

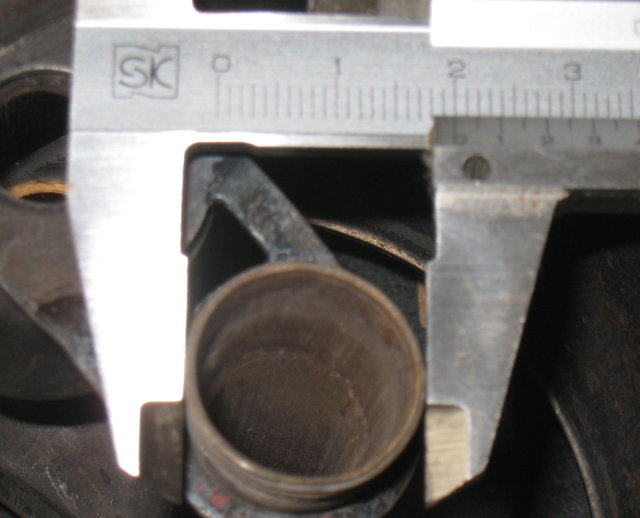

↑ 現用のミキシングチューブと予備部品、径の違いにご注目

伸びたチェンバーに合わせて拡張したらこの有様に・・・

チューブ・チェンバー交換の際は切断でもしないと外せまい(笑)

↑ 測ってみると、外径20mm(約)

↑ 新品は?、・・・外径17.5mm(約)

2.5mmも伸びれば脱落するのも当たり前だわな、

空燃比の設定はオリジナルに戻そう

今迄15mm程だったニップルとミキシングチューブのクリアランス

オリジナルは14mm程、連休のキャンプではまた働いてもらおう

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

という訳で、「リスク無く+αの明るさは得られない」という

至極当然のお話(内燃機関なら「エンジンブロー」もの)でした。

今回もお付き合い頂き有り難うございました。

それではまた、まろ(仮)でした。

2020年08月15日

お盆休みも「Stay Home」

ウィルスの感染拡大は未だ止まず、仲間とのキャンプも九月の連休までお預けとなり、

実家からは「来なくて良い、と言うか来るな」とのお達しが・・・。

はい、お盆休みも「Stay Home」決定です。

まぁ「工作の時間ができた」とポジティブに考えることにしましょう。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2017年購入の「あまご(服部刃物)」、実は些か不満があった

断面形状が微妙に「中膨れ=凸面(所謂コンベックスグラインド)」

荒事用の大型ナイフならともかく、ポケットサイズなら「フルフラット」の方が

「私的には」使い勝手が良い

腹を括って削ることにする

最初はダイヤモンドシャープナー、「砥ぎ」には粗いが今回の用途は「削り」

作った平面をアーカンサスポケットストーンで広げていく

凡その面ができたら耐水ペーパーで傷消し

これが頗る手間の掛かる作業で、本音では「余りやりたくない」

何故なら、「傷を消す事」とは、「その傷の深さ迄周囲を削り落とす事」であり、

今回削るべき相手は「熱処理済み=マルテンサイト(要するに硬い)組織」なのだ

が、始めた以上は納得いく迄やる(引っ込みつかないし)

先人曰く 「磨きの道は、修羅の道」

今回は強力な助っ人が「YOSI君鉄工所(仮称)」からやって来た

YOSI ) 「上手に使えば大幅時短になりますよ、

仕損じたら取り返しのつかない事になりますけど(笑)」

師匠、脅してくれるな。私は素人だぞ・・・

青いバフで赤い研磨剤(所謂赤棒)を、

白いバフで緑の研磨剤(同青棒)を使えば良いんだな?

やってやろうじゃないか(開き直り)

バフ掛け後 下地処理のペーパー掛けが不十分だったけどまぁいいか

因みに加工前、予想通り凸面にあった刻印はほぼ消えたけど、

欲しかったのは「記念品」ではなく「道具」なので気にはならない

太刀を「磨り上げ」て「打ち刀」にした大名・武将もこんな気持ちだったんだろうか?

早くキャンプで使いたい

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

今回もお付き合い頂き有り難うございました。

それではまた、まろ(仮)でした。

2020年05月04日

こちら「YOSI君鉄工所(仮称)広報室」 ②

皆様こんにちは、

「YOSI君鉄工所(仮称)」へようこそ。

広報担当のまろ(仮)です。

昨日の続きです。

― ― ― ― ― ―

CB缶用四連ブースター、逆止弁内蔵で一缶から使用可

でもガス出口側ネジのピッチが特殊らしく、

合ったのは壊れたOD缶用トーチだけだとか

加工して取り付けたカプラーに繋がるのは6mm径のホース

マイクロカプラーで混合器(真鍮の部品)と繋ぐ

―「電動エアガン」が出る迄は「ホース付きガスガン」が主流だったな―

等と回想(サバイバルゲームの話)

「燃料液出し」を前提にしてはいないので缶は直立で運用

バーナーに点火、混合器からの空気取り入れ量が不足気味

調整幅が小さかった模様

「取り敢えず何か焼くか」と「鶏ハムの燻製」を投下

市販の冷凍ピザ生地(19cm=8インチ弱)に具材をトッピングし、

オーブンにも投入

加熱すること7分程、

「おう、焼けてる」

試食タイム

結構いけるが車の為酒は飲めず

― ― ― ― ― ―

構造としては間違っていないことが確認できました。

改良に着手します(YOSI君が)。

「YOSI君鉄工所(仮称)」シリーズは不定期ですが続きます。

それではまた、まろ(仮)でした。

補記)

当記事で紹介した工作は個人で楽しむ事を目的としたものです。

2020年05月03日

こちら「YOSI君鉄工所(仮称)広報室」 ①

皆様こんにちは、

「YOSI君鉄工所(仮称)」へようこそ。

広報担当のまろ(仮)です。

以前から計画していた「可搬式ガスオーブン」、

試作一号機が出来ました

正面からでは分かり難い、アングル変更

↑ 正面上より

↑ 背面上より

焼き物とオーブン料理を同時に行うのが目的

CB缶四連ブースターは火力目的ではなく、

長時間の使用に備えたもの

寸法(W/D/H)は270×270×180mm(約)、

ピザなら直径10インチ(≒250mm)以下の想定

因みにガス回路を外して炭での調理も可

本体は工具なしで分解可能

組み立ての手順は

底から脚と側板を立ち上げる(この空間がオーブンになる)

バーナー受け金具を付け

このフレキ管がバーナー、流石試作品

二分割の側板を装着

この板はバーナーカバー(汁避け)

オーブンの蓋は引っ掛けるだけ

オーブン部の天井、この鉄板がバーナーに炙られて空間を加熱する

網と混合器を付けて組み立て完了、後はガスを繋ぐだけ。

編集の都合により今回はここまで、続きは近日中に。

それではまた、まろ(仮)でした。

補記)

当記事の工作は、あくまで個人で楽しむ為のものです

また、YOSI君の工房は塩素による空間除菌が施されています。

2020年04月05日

「壊れた」 という程ではないけれど・・・

皆様こんにちは、まろ(仮)です。

新型コロナウィルスは収束の気配すらみせませんが、

使う日の為に道具の手入れはしておきたいものです。

が、予想外の事態が発生しました。

― ― ― ― ― ― ― ―

11月のキャンプ以降出番の無いHK500(ペトロマックス)、

「無垢のブラスは磨かないと気が済まなくなる」為に敢えて選んだNiメッキ仕様

「ガラスは割れる」のでグローブは社外品のメッシュ

箱から出したところ・・・、

ベンチレーターのフード(笠)が・・・、

「パカッ」 と取れた・・・

どうやら「嵌め込み」の部品が熱による膨張で狂った模様

空燃比をプア(燃料<空気)にして温度を上げすぎた所為か?

被せただけでは嵌らず、暫し思案

「そう言えばアンビル(金床)があったな・・・」と思い出す

カシメ直せばいいか

内側に鏨(たがね)を当て・・・、

叩いて膨らませる

ブラス(真鍮)は軟らかいのであくまで様子を見つつ

何箇所か出っ張りが出来たら

フードを嵌め込む、どうやら収まった様だ

今度外れたら穴空けて螺子止めしようか

それより空燃比の再調節が優先か

先ずはGWに出掛けられることを祈ろう

― ― ― ― ― ― ― ― ―

本日はこの辺で、

今回もお付き合い頂きありがとうございました。

それではまた、まろ(仮)でした。

2020年03月29日

野外でシャープニング

皆様こんにちは、まる(仮)です。

新型コロナウィルスの所為で外遊びも出来ない昨今ですが、

気分だけでも、と野外でのシャープニングについてお話しします。

「態々外で砥がなくても」と思われる方もおられるでしょうが、

刃物も使えば消耗しますし、

「後で砥げば良い」と思えば安心して使えます。

― ― ― ― ― ― ― ― ―

ざっと広げたツール

左上二つ(革ポーチ入り) アーカンサスポケットストーン

右上 耐水ペーパー№2000と研磨フィルム

中 セラミックスティック(砥ぎ棒)

左下 ダイヤモンドシャープナー及び鑢

ダイヤモンドシャープナーと鑢

シャープナーは随分磨耗している様に見えるが、

このくらいでないと目が粗すぎる(正直これでも粗い)

鑢は大きく欠けた時の為に携行、まず使わない

裏の凸面はセレーション(波刃)に使用

セラミックの丸棒 太さ1インチ(≒25mm)

片側を握り、もう一方を何かに当てた状態で使用する

慣れたら空中でもできる

軽さなら耐水ペーパーと研磨フィルム、

鉈の木鞘を台替わりにして

本当はペーパーと鞘を手で押さえたいのだがカメラが・・・

研磨フィルムも同様に使う

持ち歩くことを前提にした「ポケットストーン」

米アーカンソー州産の天然砥石だが殆ど枯渇したらしい

成分は石英の微粉末、地質用語で「チャート」と呼ばれる

写真上は「細目」 下は「極細」

片手で持ち、もう片手のナイフを砥ぐ

「アーカンサス砥石には油」と言う人が多いが

私は敢えての水砥ぎ

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

野外で砥ぐ為の道具等を紹介いたしました、

記事書いてて尚更外に出たくなった私です。

尚、紹介した方法は全てタッチアップ(鋭利さの一時的回復)ではなく、

通常(自宅での)の砥ぎと同等の効果を求めたものです。

今回もお付き合い頂きありがとうございました。

それではまた、まろ(仮)でした。

2020年03月15日

出番の無い貰い物 ② -謎の多徳ナイフ-

皆様こんにちは、まろ(仮)です。

今回は「そのままでは使い難いナイフを何とかしよう」とした

苦闘の記録です。

― ― ― ― ― ― ― ―

2017年の「関市刃物まつり」、某ディーラーさんにて

「お越しのお客様全員に進呈しております」

と頂いたツールナイフ

一目で判る「Swiss Army」のコピー品

「Se-Ba」ってのがブランド名か?製造国等の表記は無し

開いてみる ツール構成は左から時計回りに

① 缶切り(ウェンガータイプ)

② ブレード(やや箆状、好みでないシェイプ)

③ 鋏(ヴィクトリノックスタイプ)

④ ドライバー(マイナス)兼栓抜き

⑤ ドライバー(フィリップス)

⑥ 爪やすり

⑦ コークスクリュー

①、④、⑦ は本家スイス製と比べると随分華奢な印象

反対面 シェル(貝殻)のインレイがあるが、隙間が気になる

この辺で朧げな記憶が浮かんでくる

「昔ナイフマガジンか何かに載ってなかったか・・・?」

そして気になり出すと際限なく粗ばかり見えてくる

ブレード ネイルマーク(爪掛け)が普通と逆の面にある

右手親指の爪を掛けて開く私には頗る勝手が悪い

一瞬「左利き用か?」とも思ったが、

他のツールのネイルマークは反対面にある、何故?

キック(研ぎ減り等で刃先が露出した際調節する為の削り代)も無い

デザイン(設計)した人物は素人か?

比較用に「Victorinox Camper」

ネイルマークの位置はこちらが一般的

(参考 Gerber FS-Ⅲ)

矢印の指し示す部分が「キック」

砥ぎ減ってポイントが露出したらここを削る

収納時ブレード側面がライナー(フレーム)と接触しており、

開閉時擦れる為ネイルマーク付近に傷がある

設計の不備か加工精度の低さか・・・

ブレードはライナー式のロックが付いているのだが、

私の(写真右)物は力を入れて開かないとロックバーが掛からない

品質管理はどうなっているのか?

(写真左の物はYOSI君より拝借)

青ペンの先「ロックしている」 赤ペンの先「ロックしていない」

サイズ的には使い勝手の良さそうな鋏なのだが

困った事にこれが「切れない・・・」

ピボットのカシメが甘い上に刃の反り(左右)が無い為

余りに腹が立ったので力尽くで反らせる

何とか「多少マシ」にはなった

が、カシメが甘い(ガタがある)刃元近くでは切れない

今一つ気に入らなかったブレードも削って整形したが・・・

フィリップス(+)ドライバーを開くと、

ポイントが僅かだが出っ放しになる事が判明

しかもキックが無いので引っ込められないし、

研ぎ減りすれば更に露出が大きくなるのは明白

弾みで怪我でもしたら詰まらないので本品は「封印」と決定

「折角頂いたのに使える物に出来なかった・・・」と

徒労感に苛まれた私であった

― ― ― ― ― ― ― ―

当記事は貰い物にケチをつけるのが目的ではありません。

しかし良くない物を「良くない」という事も時には必要でしょう。

尤も「売り物になるのなら無料で配ったりはしないよな」と、

今となっては思うのでした。

今回はこの辺で、

それではまた、まろ(仮)でした。

注)現在同ディーラーさんの取扱い品リストにこのブランド名は見当たりません

2020年02月04日

出番の無い貰い物 -Buck 184-

今回取り上げるのは80~90年代に一世を風靡したナイフです。

「Buck 184」 米Buck社製の所謂【サバイバルナイフ】です。

とは言っても自分で購入した訳ではありません、頂き物(中古品)です。

取り敢えずスキャバード(鞘)から出してみました。

映画《ランボー(1982年)》に似た様なナイフが出てましたね。

このナイフの製造は1984年~1999年なのでB社がパクったのでしょうか。

本来はスキャバードにはポーチが二つ付属しているのですが、

故あって一つ(アンカー用)しかありません。

この凶器にしか見えないブツが私の許に来たのは1994年、

些か事情があります。

当時の勤務先の上司から知人のナイフの修理を依頼をされたのです。

曰く「刃先の折れたナイフがある、持ち主の手に負えないので整形して欲しい」

私は「削って小さくはなっても大きくは出来ないですよ」と回答。

来た時の刃先の形はマーカーで描いたような感じ、

新品時より1インチ(≒25mm)程折損した模様。

スキャバード裏に付属の砥石(タッチアップ用)が凹面に減っていたので

これで整形しようとしたのだろうと推測 ↓

グラインダーとダイヤモンド鑢(当事は高価だった)と耐水ペーパーで研磨、

ロープカッター(波刃の部分)も砥ぎ直しました。

しかしスパイン(峰・棟)の鋸歯の欠けには手の施し様が無く・・・

前の持ち主さん何に使ったんでしょ? ↓

結局持ち主さんの満足する出来にはならなかったらしくお払い箱となり、

「折角だからお前にやるってさ」というオチになりました。

付属のコンパスポーチは上司(当事)が貰っていきました。

貰っておいてナンですけど、正直「有り難い」とは思いませんでした。

----------------------------

さて、細部を見てみましょう。

先ずはタングスタンプ(刻印)から

品番「184」の後のマークで製造年が判ります(本品は1987年)、

BUCK社HPで調べられるので同社のナイフをお持ちの方は調べてみるのも一興かと。

翌1988年にモデルチェンジが行われ、鋼材が425Mから420HCに変わり、

ブレード側面には仰々しい【BUCKMASTER】の刻印が押されます。

キリオン(鍔に相当する金具)は6mm厚のSUS304

ブレード厚は7mm

ブレードは削りっ放しの上にブラスト加工、

スキャバード内部に「へ」の字型の板バネを仕込み、摩擦で抜け止めする設計

左側面のベベルストップ(研削終了箇所)

いかにも「米国製」という荒っぽさ

チョイル(刃の根元の切り欠き≒指掛け)の内側

プレスで型抜きしたままの状態でブラスト加工したのでしょう

特別思い入れのあるナイフではありませんが、

私の「削ったり磨いたり」の原点かも知れません。

本日はここまで、

お付き合い頂きありがとうございました。

以上まろ(仮)でした。

-補記-

遊び仲間のキャンプに持参しましたが、使い勝手は

お世辞にも褒められたものではありませんでした。

2019年12月14日

「一撃」の快感 -重量級刃物という選択肢- ④

皆様こんにちは、まろ(仮)です。

少々間が開きましたが前回の続きです。

エスカレートした重量級刃物、やはり行き着く果ては「コイツ」でした。

ご覧の通り「薪割り斧」ですが、一般的な物とはちょっと違います。

斧頭部を拡大、実は一般的な「鍛造品」ではないんですね。

これ、YOSI君が鉄板を溶接して作ったんです。

製作時の写真が無いので段ボールで手順、部品類を再現してみました。

(大雑把なので厚み等のスケールは不正確です)

↑ まずラフ図を描きます、この図から各部品の寸法を割り出して、

↑ 切り出した部品達

A 最後にエッジになる部分、焼き入れ出来る鋼材(S45C 5mm厚)を使用

B-1・2 刃体の両側面(SS400 5mm厚材)

C-1~3 補強リブ 2・3は開口部を塞ぐ役割も(同上)

D・E 櫃(柄の入る部分)の前後(SUS304 20×15mm) Dが長いのは柄の保護の為

↑ AとC1(切り込み入り)を仮止め(スポット溶接)

↑ それをB1・B2で挟んで仮止め、刃先だけ三層になります

↑ Dを仮止めしたところで本溶接、

ウェルダ-(発電式溶接機)を起動し大出力(200V×20A=4Kw)で各部品を止めます

↑ E、C2、C3 の順で溶接して凡その形になりました、

更に刃先等の細部を整形して熱処理(焼き入れ・焼き戻し)し、柄をはめて完成です。

延べ作業約6時間(焼き戻し冷却時間を含まず)程でした。

現在耐久試験五年目、今のところ問題は発生しておりません。

今回はこの辺で、お付き合い頂きありがとうございました。

それではまた、まろ(仮)でした。

2019年11月20日

「一撃」の快感 -重量級刃物という選択肢- ③

皆様こんにちは、まろ(仮)です。

先ず前回紹介の「長柄(両手持ち)」のコンセプトについて補足します。

①全長を伸ばすことで振った時の先端の速度を上げる

②「両手持ち」で力と制御が両立できる(片手での使用も可能な重量に抑える)

③刃体をより鋭角にして刃物としての用途を拡充する(緊急時の包丁等)

それによるデメリットは

①長い分邪魔になり易い

②(人によっては)凶器に見える為持って行ける場所が限られる

といったところでしょう。

で、ここからが本題。

両手で持てる最小限の柄に大重量の刃を組み合わせたらどうなるか?

YOSI君に相談します

Y) こんな廃材 ↓ あるけど使ってみます?

SCS6材のスリーブ 10mm厚250mm径(工作時は筒だったけど使い減りしてます)

向きを変えて撮影、長い間放置された為か若干錆びが・・・

JIS/SCS6はCr11.5~14.0%のマルテンサイト系ステンレス鋳鋼、

炭素系鋳鋼ほど脆性は高くありません

5年以上前のことで写真はありませんが、必要な分を切り出してから

加熱して叩き伸ばし(曲面を平面に)、「焼鈍し」してから削ります。

で、出来たのがコレ(柄は削り直し中)

刃体長240(刃長210)mm、幅65mm、厚さ9mm

柄長250mm(鶴嘴用樫材)、重量1300g

「中華包丁」との比較(表)

同じく裏、「漉き=凹面」の中に叩いたときの槌痕が

断面形状は「両手鉈」を踏襲

「バカな物を作った」とは思いますが後悔はしていません

でも結局「アレ」が欲しくなるのです・・・

何を使っても「一撃」で割れる保障は無いんですけどね。

まだ続きますが本日はこの辺で

お付き合い頂き有り難うございました。