2020年03月08日

多層鋼はお好き? 其の二(終)

皆様こんにちは、まろ(仮)です。

前回に続き多層鋼の話ですが、今回はもう少し複雑な造作です。

積層鋼(所謂ダマスカス鋼)のナイフ

写真上から

① 伊藤裕翠作「和風小刀」

② メーカー不詳(兼常か?)「細工用小刀」

③ カーショウ(Kershaw)「№1050 Folding Field 30th Anniversary」

何故【所謂】としたかというと、冶金学上のダマスカス鋼の製造技術は

19世紀末頃に失われた為。

個人的に現代の物は『ダマスカスとは別物』だと思っているので文中では【積層鋼】と呼称。

(商標権者が存在しない以上名乗るのは自由という考え方もありますが)

刀剣の様に瞬間的な大きいエネルギーに耐える必要の無いナイフに採用される理由は

耐蝕性かそれ以上に【視覚的アピール】なのでしょう。

-------------------

① 伊藤裕翠(いとう ゆうすい)氏作のワンピースナイフ

粉末鋼(武生Super Gold Ⅱとも聞くが真偽は不明)を心材にした利器材

全長(刃長)×幅×厚さは 185(77)×12.5×3.3mm(約)

「最大瞬間鋭利さ三傑(当家比)」の第一位(二位はFuji №1)

↑ 刃部拡大 熱処理後にエッチングで模様を浮き出させている

グラインド(研削)はフラット

↑ ハンドル拡大 全体で模様が楽しめるのがワンピース

因みに裕翠さん、グッチ裕三氏の包丁の作者としても知られている

(勿論カスタムナイフメーカーとしては世界的に有名な方)

↑ ② メーカー不詳の小型ナイフ

全長(刃長)×幅×厚さは 140(55)×22×3.3mm(約)

特にエッチング等は施されていない

キャンプでの雑用を目的に購入したがハンドルが微妙に短い(笑)

日本刀の「鍛え肌」を思わせる地金

心材は「日立白紙二号」と思われる

― ― ― ― ― ― ―

少し脇に逸れて刃物鋼以外の物も

ボルスター(口金)に用いられた【杢目銅(もくめがね)】の技法

ステンレス(多分SUS304)・銅・真鍮 の織り成す波紋

露出している部分で13層は数えられる

― ― ― ― ― ― ― ― ―

本題に戻って・・・

↑ ③ Kershaw 「№ 1050 Folding Field」創立30周年記念モデル

開長(刃長)×刃幅×刃厚は 210(90)×24×4mm(約)

Gerber社から独立したP.Kershaw氏のブランドだが

製造は貝印(現在の商標権者でもある)

↑ コンピュータを駆使するとこんな模様も設計出来る(らしい)

エッチングによる凹凸は微細なので、研磨剤で磨き続けると

どんどん目立たなくなりそう。

↑ 写真写りは今一つだが心材以外にも積層の縞模様がある

心材はV金10号

今や廃番品の№1050だが、嘗ては同社の看板商品だった

世界有数の「ゴツい」フォルダー

― ― ― ― ― ― ―

手持ちの中から積層鋼のナイフを紹介しましたが、

最近はコアレス(coreless 心材を用いず複数の刃物鋼で構成)や

ダマスカス風プリント柄のものもあるようです。

手間が掛かっている分割高感はありますが、

「見た目の面白さ」や「他人とは違うものを」といった

根強い購買層があります。

一方「実用上のメリットに乏しい」とするアンチの方も。

貴方はどちらですか?(どうでも良いという方が大多数でしょうが)

今回もお付き合い頂きありがとうございました。

それではまた、まろ(仮)でした。

2020年03月01日

多層鋼はお好き? 其の一

今回及び次回は複数の鋼材を重ねて作ったナイフを取り上げます。

設計者の意図を私なりに解釈してみました。

↑ 写真左から

① 服部刃物「試作ナイフ 2002年」

② 同「あまご」

③ Murray Carter「Neck knife(改)」

④ 故・田中一之「ユーティリティー」

全て三層鋼・両刃

↑ ⑤ G・SAKAI 「FUJI №1(Kitano Edge)」

写真上 まろ(仮) 「ノーマル(磨き傷多)」

写真下 HIROさん 「邪魔な山削ったカスタム(笑)」

何れも三層鋼、元は同じナイフ

↑ ①のスパイン(峰・棟)拡大

硬い心材「V金10号」を軟らかめのステンレスで挟んだ三層鋼

↑ ③のスパイン拡大

硬く錆び易い「高炭素鋼」をステンレスで挟んだ構造

↑ ④をハンドル下から撮影

詳細は③に同じ(武生の利器材)

↑ ②のスパイン

狙った程には目立っていないが心材は硬い「カウリX」

撮影機材の見直しを検討しよう(涙)

↑ ⑤ HIROさんカスタムを側面から

エッジ側の色味の違う部分(反射光でなく)が心材「ZDP-189」

手持ちの物から見える「三層にした理由」は

1)硬い心材を軟らかい鋼材で挟んで脆さを補う

①・④・⑤のナイフ

2)錆び易い心材を耐蝕性の高い鋼材で挟んで錆びの拡大を防ぐ

②・③のナイフ

といったところでしょうか。

もう少し続きますが今回はここまで

お付き合い頂き有り難うございました。

それではまた、まろ(仮)でした。

2020年02月11日

展覧会の帰りに・・・

皆様こんにちは、まろ(仮)です。

去る二月九日に佐野美術館(三島市)へ行ってきました。

HIROさん、YOSI君、KAZU君及びご家族と一緒です。

同館の収蔵品

薙刀 備前長船長光 (国宝)

刀 名物「松井江」 (重文)

刀 名物「大兼光」(重文)

等の他に

槍 号「蜻蛉切」

直刀・蕨手刀等の出土物

伯耆国安綱や備前友成の太刀

等々

大変見ごたえがあり、皆満足して帰りました。

当然撮影禁止の為写真はありませんが、

興味のある方は是非足を運んでみて下さい、十六日(日)迄です。

----------------

----------------

さて、ここからが本題です。

美術館の帰りにHIROさんのお宅へ、。

借用をお願いしたナイフがあります。

米国の老舗 【RANDALL (ランドール)】

昨年「SETOカトラリー」さんに頂いたステッカーの内の一枚なのですが、

私は同社のナイフを持っていない為お願いした次第。

「No.12 スポーツマンズボウイ」というモデルらしいんですが、

同社は「セミオーダー」で、同一モデルでも仕様が異なったりします。

(本品は「#14グラインド」というブレード形状の模様)

刃長230mm(≒9インチ)、幅44mm(≒1.73インチ)

厚さは6mm(≒0.23インチ)、重量480g(実測)

ハンドルを上から撮影

一番太い部分で33mmもあるのに、握り心地は意外と良好

ハンドル材はグリーン(キャンバス)マイカルタ

本品のオーダー仕様らしい(基本はレザーワッシャー)

鋼材はO1(オーワン)工具鋼(ステンレスモデルは440B製)

熱間鍛造整形後ホロ-(凹面)に研削、手間が掛かっている

今オーダーすると2年待ちだとか

ホローグラインド(凹面研磨)の為、エッジはシャープ

反面欠け易い構造なので熱処理硬度は低めらしい

エッジ付近の薄さがこの写真で伝わるだろうか

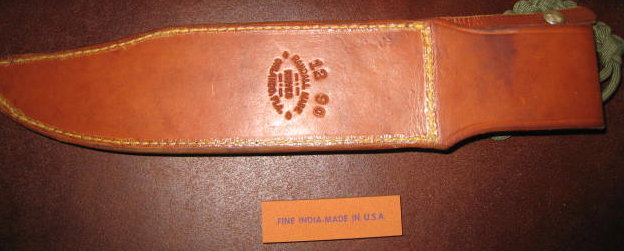

レザーシース(革鞘)は堅牢な作り

付属の砥石(タッチアップ用)は粗め

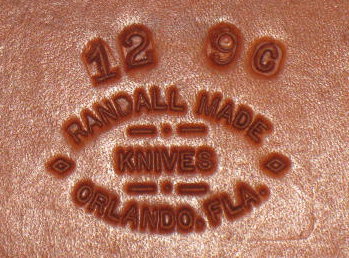

シースの刻印を拡大

「12」はモデル№、「9」はブレードサイズ(9in)

手持ちで近いサイズの「Trailmaster(トレマス)」と比較

長さ、厚みはトレマスの方が大きいが、重量はランドール(差は30g程)、

幅と言うより断面形状の違いが大きく現れたように思う

重心はどちらもベベルストップ(エッジ部後端)辺り

エッジの食いつきの良さなら「ランドール」

切り分け能力なら「トレイルマスター」だろうか

機会があったら是非試してみたい(流石に断りなく使えないので)

今回はここまで、お付き合い頂きありがとうございました

それではまた、まろ(仮)でした。

-追記-

大事な道具を貸し出してくれたHIROさんに改めて感謝を申し上げます

2020年02月04日

出番の無い貰い物 -Buck 184-

今回取り上げるのは80~90年代に一世を風靡したナイフです。

「Buck 184」 米Buck社製の所謂【サバイバルナイフ】です。

とは言っても自分で購入した訳ではありません、頂き物(中古品)です。

取り敢えずスキャバード(鞘)から出してみました。

映画《ランボー(1982年)》に似た様なナイフが出てましたね。

このナイフの製造は1984年~1999年なのでB社がパクったのでしょうか。

本来はスキャバードにはポーチが二つ付属しているのですが、

故あって一つ(アンカー用)しかありません。

この凶器にしか見えないブツが私の許に来たのは1994年、

些か事情があります。

当時の勤務先の上司から知人のナイフの修理を依頼をされたのです。

曰く「刃先の折れたナイフがある、持ち主の手に負えないので整形して欲しい」

私は「削って小さくはなっても大きくは出来ないですよ」と回答。

来た時の刃先の形はマーカーで描いたような感じ、

新品時より1インチ(≒25mm)程折損した模様。

スキャバード裏に付属の砥石(タッチアップ用)が凹面に減っていたので

これで整形しようとしたのだろうと推測 ↓

グラインダーとダイヤモンド鑢(当事は高価だった)と耐水ペーパーで研磨、

ロープカッター(波刃の部分)も砥ぎ直しました。

しかしスパイン(峰・棟)の鋸歯の欠けには手の施し様が無く・・・

前の持ち主さん何に使ったんでしょ? ↓

結局持ち主さんの満足する出来にはならなかったらしくお払い箱となり、

「折角だからお前にやるってさ」というオチになりました。

付属のコンパスポーチは上司(当事)が貰っていきました。

貰っておいてナンですけど、正直「有り難い」とは思いませんでした。

----------------------------

さて、細部を見てみましょう。

先ずはタングスタンプ(刻印)から

品番「184」の後のマークで製造年が判ります(本品は1987年)、

BUCK社HPで調べられるので同社のナイフをお持ちの方は調べてみるのも一興かと。

翌1988年にモデルチェンジが行われ、鋼材が425Mから420HCに変わり、

ブレード側面には仰々しい【BUCKMASTER】の刻印が押されます。

キリオン(鍔に相当する金具)は6mm厚のSUS304

ブレード厚は7mm

ブレードは削りっ放しの上にブラスト加工、

スキャバード内部に「へ」の字型の板バネを仕込み、摩擦で抜け止めする設計

左側面のベベルストップ(研削終了箇所)

いかにも「米国製」という荒っぽさ

チョイル(刃の根元の切り欠き≒指掛け)の内側

プレスで型抜きしたままの状態でブラスト加工したのでしょう

特別思い入れのあるナイフではありませんが、

私の「削ったり磨いたり」の原点かも知れません。

本日はここまで、

お付き合い頂きありがとうございました。

以上まろ(仮)でした。

-補記-

遊び仲間のキャンプに持参しましたが、使い勝手は

お世辞にも褒められたものではありませんでした。

2020年01月09日

GERBER 社 旧ロゴ

皆様明けましておめでとうございます、まろ(仮)です。

昨年思いもよらぬ有り難い頂き物を致しまして、今更ではありますが、

関連グッズと共に紹介いたします。

発端は2017年の【関市刃物まつり】、行かれない友人HIROさんからのミッション、

「車買い替えたんでステッカーが欲しい、メーカー(ディーラー)回り序でに宜しく」

散々世話になってますんで断る訳にもいきません。

とはいえ最近どのメーカーさんも余り作ってないんですよねぇ・・・。

頂ける所では頂いて(MOKIさん有り難うございました)最後に寄った『SETOカトラリー』さん。

「見つけたら送りますよ」と社員の方。

二年近く経って忘れかけてた2019年夏、届いた封筒に「それ」は入っていました。

「GERBER」旧ロゴステッカー、窓の内側に貼る様に印刷面に糊が付いているタイプ

他にも何社かの貴重なステッカーが同封されていました

「SETO」さん、こんな場でナンですが改めて御礼申し上げます

同封の手紙には探すのに時間が掛かった旨や又おいでとの有り難いお言葉が。

直ちにHIROさんに連絡し、複数枚あった物は一枚貰える様交渉しました。

でも二人して「勿体無くて貼れないわコリャ」と溜め息を吐いたのでした(笑)。

GERBER 旧ロゴのキャップ、Folding Sportman(FS-Ⅱ・Ⅲ)と

FS-Ⅱ(写真奥)と一回り大きいⅢ(手前)

Ⅱ(手前)とⅢ(奥) 写真は合成ではなく、各二本所有しているだけです

大きさ比較、右がⅡで左がⅢ、刃先が上向きの各一本は予備の為購入

現用(右)と予備(左) 現用にはチョイル(刃元の切り欠き)を加工

まぁこれだけあれば一生使って余りあるでしょう、

ステッカーから始まる「Old Gerber」噺でした。

お付き合い頂き有り難うございました、本年も宜しくお願い申し上げます。

それではまた、まろ(仮)でした。

2019年12月14日

「一撃」の快感 -重量級刃物という選択肢- ④

皆様こんにちは、まろ(仮)です。

少々間が開きましたが前回の続きです。

エスカレートした重量級刃物、やはり行き着く果ては「コイツ」でした。

ご覧の通り「薪割り斧」ですが、一般的な物とはちょっと違います。

斧頭部を拡大、実は一般的な「鍛造品」ではないんですね。

これ、YOSI君が鉄板を溶接して作ったんです。

製作時の写真が無いので段ボールで手順、部品類を再現してみました。

(大雑把なので厚み等のスケールは不正確です)

↑ まずラフ図を描きます、この図から各部品の寸法を割り出して、

↑ 切り出した部品達

A 最後にエッジになる部分、焼き入れ出来る鋼材(S45C 5mm厚)を使用

B-1・2 刃体の両側面(SS400 5mm厚材)

C-1~3 補強リブ 2・3は開口部を塞ぐ役割も(同上)

D・E 櫃(柄の入る部分)の前後(SUS304 20×15mm) Dが長いのは柄の保護の為

↑ AとC1(切り込み入り)を仮止め(スポット溶接)

↑ それをB1・B2で挟んで仮止め、刃先だけ三層になります

↑ Dを仮止めしたところで本溶接、

ウェルダ-(発電式溶接機)を起動し大出力(200V×20A=4Kw)で各部品を止めます

↑ E、C2、C3 の順で溶接して凡その形になりました、

更に刃先等の細部を整形して熱処理(焼き入れ・焼き戻し)し、柄をはめて完成です。

延べ作業約6時間(焼き戻し冷却時間を含まず)程でした。

現在耐久試験五年目、今のところ問題は発生しておりません。

今回はこの辺で、お付き合い頂きありがとうございました。

それではまた、まろ(仮)でした。

2019年11月20日

「一撃」の快感 -重量級刃物という選択肢- ③

皆様こんにちは、まろ(仮)です。

先ず前回紹介の「長柄(両手持ち)」のコンセプトについて補足します。

①全長を伸ばすことで振った時の先端の速度を上げる

②「両手持ち」で力と制御が両立できる(片手での使用も可能な重量に抑える)

③刃体をより鋭角にして刃物としての用途を拡充する(緊急時の包丁等)

それによるデメリットは

①長い分邪魔になり易い

②(人によっては)凶器に見える為持って行ける場所が限られる

といったところでしょう。

で、ここからが本題。

両手で持てる最小限の柄に大重量の刃を組み合わせたらどうなるか?

YOSI君に相談します

Y) こんな廃材 ↓ あるけど使ってみます?

SCS6材のスリーブ 10mm厚250mm径(工作時は筒だったけど使い減りしてます)

向きを変えて撮影、長い間放置された為か若干錆びが・・・

JIS/SCS6はCr11.5~14.0%のマルテンサイト系ステンレス鋳鋼、

炭素系鋳鋼ほど脆性は高くありません

5年以上前のことで写真はありませんが、必要な分を切り出してから

加熱して叩き伸ばし(曲面を平面に)、「焼鈍し」してから削ります。

で、出来たのがコレ(柄は削り直し中)

刃体長240(刃長210)mm、幅65mm、厚さ9mm

柄長250mm(鶴嘴用樫材)、重量1300g

「中華包丁」との比較(表)

同じく裏、「漉き=凹面」の中に叩いたときの槌痕が

断面形状は「両手鉈」を踏襲

「バカな物を作った」とは思いますが後悔はしていません

でも結局「アレ」が欲しくなるのです・・・

何を使っても「一撃」で割れる保障は無いんですけどね。

まだ続きますが本日はこの辺で

お付き合い頂き有り難うございました。

2019年11月12日

「一撃」の快感 -重量級刃物という選択肢- ②

皆様こんばんは、まろ(仮)です。

前回の続きです。

YOSI君の「中華包丁」を見て、気になった点を質問。

私) 「材料の厚さ何mm?」

Y) 「10mmだよ」

私) 「叩いて伸ばした(6mm迄)の?」

Y) 「叩いた叩いた(笑)」

私) 「材料まだある?」

Y) 「あと(同じもの)3~4本分なら」

私) 「ワシにも作って、ラフ図描くから」

Y) 「わかった、やってみよう、・・・面白い(変な)モン考えたねぇ(笑)、

でも 細部の仕上げは自分でやってよね」

私) 「当たり前だ、一番楽しいとこ人にさせられるかよ(笑)」

で、出来上がったのは

「長柄(両手持ち)鉈」、熱間鍛造整形 部分(刃側のみ)焼き入れ

刃長、柄長共に約300mm

幅は元(柄側)50mm、先70mm 厚さは元5mm、先7mmと末広がり(逆テーパー)

重量980g 、希望通りの怪しい(笑)鉈です

「中華包丁」と比較、細く長いですね

一番重視したのは断面形状、市販品より広い砥ぎ幅(小さい刃角)と

ロールド(凸面)エッジ、鋭利さと刃保ちの両立が目的です

先が厚い刃体

部分焼き入れ(刃側のみ熱処理)なので棟には槌目を入れてみたり

刃裏(スキ=凹面あり)の平面を出して(ついでに磨き)

刃表も磨きまくったりして、

18年間キャンプのお供として欠かせない道具となっています。

が、重量級刃物熱は更にエスカレートするのです・・・。

まだ続きますが本日はここまで。

お付き合い頂きありがとうございました。

2019年11月11日

「一撃」の快感 -重量級刃物という選択肢- ①

皆様こんにちは、まろ(仮)です。

霜月に入ったとか言ってる間に立冬も過ぎました、本格的に焚き火のシーズンですね。

今回からは焚き火に欠かせない薪割り用刃物の話です。

と言ってもタイトル通り〈バトニング専用〉の刃物は出て来ません、お許しを。

発端は2001年にYOSI君が作った角鉈

鋼材S45C、鍛造、長さ・幅・厚さは 200×80×6mm(約)です。

S45Cとは炭素量0.45(±0.03)%の炭素鋼で、機械、構造材に多く用いられます、

熱処理硬度は低めですが「割れ・欠けし難い」という利点があります。

(ナイフには余り向きませんが、同等の鋼材で鉈を打つ鍛冶屋さんはあるようです)

―余談ですがSP社の鍛造ペグは「S55C」だそうです(SP社HPより)―

一般的な鉈より幅広の為仲間内での呼び名は「中華包丁」です(笑)。

刃先を拡大、幅が広い分重量があり、10~15cmの針葉樹なら苦労なく割れます。

尚、写真奥の薪は斧(後日公開)で割ったもので、鉈の出番はこれからです。

また、台になっているのは冗談半分で作ったスウェディッシュトーチ(SP印風)で、

薪割り台ではありません、念のため。

次回はこれに啓発されて私がデザインした物を紹介します。

それでは今回はここまで、

お付き合い頂きありがとうございました。

2019年09月16日

独断による傑作ナイフ選 ~其の4~

皆様こんにちは、まろ(仮)です。

今回の傑作ナイフ選は2010年台に入手したナイフです。

一つ目は

1950年代Gerber社のテーブルナイフ「MIMING」です

2015年の「関市刃物まつり」で入手したHS(高速度工具鋼)ブレードに

味をしめ、オークションにて落札したものです。

↑ キット状態で購入し組み立てた70年代のHSブレード(上)と

食事用なので刃は80×10×1mmと小ぶり

溶かしたアルミに刃体(中茎)を鋳込んだ「アーモハイド」と呼ばれるハンドル

写真には出ませんでしたが、Crめっき前の峯の磨きは今一つ

デッドストックだったらしく「還暦過ぎ」には見えないブレード

しかし、「テーブルナイフ」には鞘がない(本来はセットで木箱入り)ので、

その内作らねばなりません・・・。

もう一つは

服部刃物のワンピースナイフ「あまご」です、2017年に購入。

「あまご」自体は前からあるモデルなのですが、

これは

「関市刃物まつり」50回記念の特製品、【カウリX三層鋼】なのです。

「カウリX」とは「大同特殊鋼」が開発した粉末鋼の嚆矢ともいうべき鋼材で、

「いつか買って試そう」と思っている間に姿を消していたものなのです。

購入後二年、あちこち自分好みに削ったり磨いたり(笑)。

「私の道具」になりきるのはもう少し先かも知れません。

今回もお付き合い頂きありがとうございました。

それではまた、まろ(仮)でした。